|

Name |

Jahreszahlen und Ereignisse der Postgeschichte Zürichs

|

| |

|

|

|

|

Abbildung |

|

|

Bildtext |

Zürcher Standesläufer im 15. Jahrhundert. |

|

Bildquelle |

Ansichtskarte |

| |

|

|

|

|

International |

|

Schweizweit |

| |

Zürcher Postwesen |

| |

|

|

Mittelalter |

Es gab noch kein staatlich

organisiertes Postwesen und der Grossteil der Bevölkerung war weder des Lesens

noch des Schreibens kundig. Briefe stammten in jener Zeit meist von Regierungen,

Kaufleuten oder Klöstern und waren auch wiederum meist für solche bestimmt. So

musste von Fall zu Fall und in eigener Regie ein Fussbote oder ein Bote zu Pferd

organisiert werden. |

|

|

1610 |

Eröffnung des ersten

Zürcher Posthauses durch die Gebrüder Hess im "Haus zum roten Gatter" an der

Münstergasse Nr. 23. Standort der Hauptpost bis 1762 anschliessend

Standortaufgabe. |

|

1695 |

Der angeblich älteste

Poststempel der Schweiz wird in Genf verwendet.

Das älteste bekannte Schreiben wurde am 15. August 1695 mit diesem Poststempel

gekennzeichnet. Es handelte sich um einen einfachen Leistenstempel "DE GENEVE".

Vermutlich blieb dieser Stempel bis 1699 im Einsatz. |

|

1699 |

Auf Veranlassung der

Marquis de Louvois, Generalintendant der königlichen französischen Posten, wird

in Genf das erste Postbüro eröffnet. Dies nach einer Intervention des

französischen Königs Ludwig XIV bei der Regierung der Republik Genf. |

|

1670 |

Die Zürcher und St. Galler

Kaufmannschaften eröffnen in Genf eigene Postbüros |

|

1675 |

Die Fischer-Post von Beat

Fischer eröffnet ein bernisches Postbüro in Genf |

|

1735 |

Zwischen Bern und Zürich

entsteht die erste Postwagenkurslinie |

| |

1762 |

Der Stand Zürich erklärt

das Postwesen als Staatsregal. |

| |

1762 |

Umzug der Hauptpost in das

zweite Zürcher Posthaus in die Liegenschaften "Haus zum Schäppeli" und "zum

grauen Mann" an der Münstergasse 17 und 19. Standort bis 1838 aktiv. |

|

1798 |

Aus der alten

Eidgenossenschaft entsteht der Helvetische Einheitsstaat. |

|

1798 |

Einführung des

französischen Feldpostsystems mit 10 mobilen Feldpost-Divisionsbüros |

| |

1830 |

Zürich verfügt bereits

über 88 wöchentlich abgehende und ankommende Postwagenkurse. |

| |

1833 |

Mit der Neumünster-Post

am Kreuzplatz wird in Zürich die erste Poststelle eröffnet |

| |

1835 |

Der bekannte Architekt

Hans Konrad Stadler (1788-1846) wird am 10. November 1835 beauftragt, ein neues

Oberpostamt an der heutigen Poststrasse zu errichten. |

| |

1837 |

Enge erhält seine erste

Poststelle im Hause von Herrn Mathias Koller an der Ecke Beder- / Grütlistrasse

und wechselte seither im Laufe der Zeit mehrmals ihr Domizil. |

| |

1837 |

Das Oberpostamt Zürich

errichtet in der Gemeinde Unterstrass eine Poststelle.

Die Zustellung für die Gemeinden Unterstrass und bis 1853 auch für Oberstrass

erfolgt neu von dieser neu eröffneten Poststelle Unterstrass aus. |

| |

1838 |

Umzug der Hauptpost am 31.

Weinmonat (Oktober) 1838 in das dritte Zürcher Posthaus in den "Zentralhof" an der

Poststrasse. Beibehaltung des Standortes bis 1873. |

|

1840 |

In Grossbritannien

erscheinen die ersten Briefmarken der Welt |

|

1840 |

Um einen Brief von Genf

nach Romanshorn zu senden durchlief die Sendung noch sechs autonome

Postverwaltungen, die allesamt Gebühren erhoben. Seinerzeit kostete eine solche

Sendung noch mehr als ein Brief von Genf nach Istanbul. |

|

1843 |

Der Stand Zürich lädt zur

Schweizerischen Postkonferenz mit 16 Postverwaltungen. |

| |

1843 |

Am 1. März 1843 erschienen

die ersten Briefmarken der

Schweiz. Die Marken Zürich 4 und Zürich 6 der Postdirektion des Standes Zürich.

Nach Grossbritannien war die Schweiz der zweite Staat weltweit mit eigenen

Briefmarken. |

|

1843 |

Erste Briefmarken der

Schweiz Doppel-Genf |

| |

1843 |

Der Personalbestand des

Oberpostamtes Zürich beträgt 64 Personen und verfügte bereits über Büros in

Aussersihl, Enge, Neumünster und Unterstrass. Alleine für die Gemeinden

Hottingen und Fluntern war seinerzeit noch ein einzelner Briefträger zuständig. |

|

1845 |

Das Basler-Tüübli

erscheint als Marke |

|

1847 |

Eröffnung der Bahnstrecke

Zürich-Baden am 9. August 1847. |

|

1849 |

Übernahme der Post durch

den Bund am 1. Januar 1849. Aufhebung der

Kantonalposten und Gründung der Bundespost mit 11 Postkreisen und den

zugehörigen Kreispostdirektionen.

Anpassung und Vereinheitlichung der Posttarife auf 1. Oktober 1849. |

|

1849 |

Die Gotthard-Post

beförderte 14'000 Reisende. |

|

1850 |

Am 18. Januar 1850

ermächtigt der Bundesrat die Kreispostdirektionen, für Orte mit regem

Postverkehr, selber Lokalpostmarken herauszugeben. |

|

1850 |

Einheitliche Briefmarken werden in der

ganzen Schweiz eingeführt. Es sind dies die Marken "Ortspost" und "Poste locale"

zu 2½ Rappen und die dreifarbigen "Rayon I" zu 5 Rappen und "Rayon II" zu 10

Rappen. |

|

1850 |

Die Post beförderte 1850

durchschnittlich 16 Millionen Briefe (ca. 7 Briefe pro Einwohner). |

|

1850 |

Ein Brief von Chiasso nach

Basel kostete 20 Rappen; gleichviel wie 3 kg Kartoffeln. |

|

1850 |

Erste Verwendung von

Zusatzstempeln (Vorläufer der Sonderstempel) durch Veranstalter |

|

1850 |

In der Sturmnacht vom 16.

auf den 17. Dezember 1850 versinkt das Dampfschiff Delphin auf dem Walensee. Auf

dem Schiff befanden sich auch Kutsche und Passagiere des Nachtpostkurses von

Zürich nach Chur. |

| |

1850 |

In Zürich gab es bereits

14 Poststellen für 40'000 Einwohnerinnen und Einwohner |

|

1852 |

Vereinheitlichung der

Währung in der ganzen Schweiz auf 1. Januar 1852.

Bis anhin galt 1 Batzen 10 Rappen und 1 Kreuzer 2½ Rappen. |

| |

1853 |

Ein einzelner Briefträger

genügte um das Gebiet der ehemaligen Stadt Zürich zu bedienen. |

| |

1853 |

Eröffnung der Postablage

Oberstrass am 1. Juli 1853 im Wirtshaus "Linde".

Der Ablagenhalter, in Person des Lindenwirtes Johann Caspar Ziegler, war

zugleich auch als Briefträger tätig. |

| |

1853 |

Es entstehen Postbüros in

Hirslanden, Hottingen, Oberstrass und Riesbach.

Diese Postbüros übernehmen teilweise schon Zustellfunktionen für benachbarte

Gemeinden. Beispielweise wird die Post für Fluntern fortan durch einen eigenen

Briefträger von Oberstrass aus zugestellt. |

|

1854 |

Die berühmte Marke "Basler

Tübli" verliert am 30. September 1854 ihre Frankaturgültigkeit. |

| |

1855 |

Wollishofen erhält ein

Postbüro. |

|

1857 |

Erste Bahnpostwagen werden

eingeführt. Die erste offizielle Strecke wurde am 1. Oktober 1857 von Zürich

nach Brugg von der Nord-Ost-Bahn befahren. |

| |

1857 |

Weitere Postbüros

entstehen in Fluntern, Wiedikon und Wipkingen.

|

|

1858 |

Einführung der

Bahnpoststempel |

| |

1859 |

Die Poststelle Oberstrass

wird verlegt an die Winterthurerstrasse bei der Kirche von Oberstrass. Dieser

neue Standort blieb bis ins Jahre 1862 erhalten. |

|

1860 |

Die ersten separaten

Botentouren für Paket- und Geldmandatzustellungen werden in den Städten Bern,

Basel und Zürich eingeführt. |

|

1862 |

Einführung des

Postanweisungsverkehrs in der Schweiz |

| |

1862 |

Die Poststelle Oberstrass

bezieht den neuen Standort im Schulhaus neben dem Bethaus |

|

1864 |

Die ersten Hotelpostmarken

erscheinen in der Schweiz. Diese dienten zur Frankatur von privat organisierten

Transporten durch den Hotelier, bei fehlender postalischer Erschliessung. Das

Hotel Rigi-Kaltbad verwendete als erstes Hotel diese Marken, ab 1870 auch

Rigi-Kulm. |

| |

1864 |

Die Poststelle Oberstrass

bezieht den neuen Standort an der Winkelriedstrasse 1 |

| |

1866 |

Aufgrund der starken

Zunahme des stadtzürcherischen Verkehrs musste bereits 1866 ein Post- und

Telegraphendienst im Hauptbahnhof eingerichtet werden. Postbüro erst 1872. |

|

1867 |

Erstmals erscheinen

Briefumschläge mit Wertzeicheneindruck der Bundespost |

|

1867 |

Erste "Geldanweisungscartons"

(Postanweisungen) mit eingedruckten Wertzeichen |

| |

1867 |

Eröffnung eines Postbüros

am Limmatquai (spätere Post Mühlegasse). |

|

1868 |

Um das

Abrechnungsverfahren bei der Aufgabe von Telegrammen zu vereinfachen werden

sogenannte Telegraphenmarken eingeführt. Diese bleiben bis 1886 bestehen. |

|

1870 |

Der militärisch

organisierte Feldpostdienst wird eingeführt |

|

1871 |

Bewohner der 1870/71 durch

preussische Truppen belagerten Stadt Paris, errichten mit Gasballons eine

Luftbrücke. Mit ihnen beförderte man um die 11'500 kg Briefpost. Ballonpost als

erste Vorboten der heutigen Luftpost. |

|

1871 |

Portofreiheit für die

86'000 Internierten der Bourbaki-Armee innerhalb der Schweiz und in das

nichtbesetzte Frankreich |

|

1872 |

Nach einem 1871

durchgeführten Probelauf, werden per 21. Dezember 1872 Streifbänder

"Francobanden" eingeführt. |

| |

1872 |

Im Hauptbahnhof wird ein

Postbüro eingerichtet. |

| |

1872 |

Die Poststelle Oberstrass

bezieht den neuen Standort (-1883) an der Universitätsstrasse 33 |

| |

1872 |

Leimbach erhält ein

Postbüro. |

| |

1873 |

Umzug des Oberpostamtes

von der Poststrasse in das vierte

Zürcher Posthaus am Paradeplatz an die Bahnhofstrasse 25.

Der neue Standort wurde bis 1898 als Post genutzt und ist heute der Sitz der Credit-Suisse. |

|

1873 |

Im neuen vierten Posthaus

in Zürich gibt es die ersten Postfächer in Europa, nach amerikanischen Modell. |

| |

1873 |

An der Beatengasse

entsteht ein Transitbüro (bis 1899) |

|

1874 |

Auf Einladung des

Bundesrates und auf Initiative von Herrn Heinrich von Stephan wird am

9. Oktober 1874 der Weltpostverein (UPU) gegründet. Die Gründung fand im Rathaus

des Äusseren Standes in Bern statt. |

|

1874 |

Einführung von Postkarten

mit bezahlter Antwort im Inlandverkehr |

|

1875 |

Am 1. Juli 1875 tritt der

von 22 Staaten unterzeichnete Vertrag des Weltpostvereins in Kraft

|

|

1875 |

Neue Postsendungsarten:

Gerichtsurkunden und Einzugsaufträge |

|

1875 |

Die Gotthard-Post

beförderte 72'000 Reisende. |

| |

1875 |

Im gleichen Jahr wie der

Bau der Uetlibergbahn erfolgte wurde am 1. August 1875 das Grand-Hotel Uetliberg

mit einer eigenen Postablage eröffnet |

|

1876 |

Erster Sonderstempel

anlässlich des "Tir Fédéral" (Eidgenössisches Schützenfest) in Lausanne |

|

1877 |

In der Schweiz finden die

ersten Telefonversuche statt. |

| |

1880 |

Die Private

Zürcher-Telefon-Gesellschaft gründet in Zürich das erste lokale Telefonnetz der

Schweiz. |

| |

1880 |

Eröffnung der Poststelle

Rämistrasse. |

| |

1882 |

Besitzerwechsel des

Grand-Hotels auf dem Uetliberg und der zugehörigen Postablage.

Am 1. Oktober 1882 übernahm der französisch sprechende Alfred Landry den Betrieb

und liess sich eigenmächtig einen Poststempel in französischer Sprache

anfertigen. Während einiger Jahre liess die Postverwaltung den Stempel "Uetliberg

près Zurich" noch dulden. |

|

1884 |

Erstes Patent für eine

Frankiermaschine, blieb jedoch bis 1903 noch erfolglos |

| |

1884 |

Eröffnung der Poststelle

Industriequartier. |

|

1885 |

Einführung von Postkarten

mit bezahlter Antwort für den Auslandsverkehr |

|

1886 |

Die 1868 eingeführten

Telegraphenmarken werden bereits wieder aufgehoben.

Die komplizierte Taxberechnung konnte sich beim Publikum nicht durchsetzen. |

|

1886 |

Das Zürcher Telefonnetz

und die private Gesellschaft wird vom Bund übernommen. |

|

1886 / 87 |

Erster bundeseigener

Postbau wird in St. Gallen gebaut (1919-1977 als Rathaus genutzt). |

| |

1886 |

Die Post Enge befindet

sich von nun an bis 1889 an der Gotthardstrasse 57. |

|

1892 |

Neue Postsendungsart:

Betreibungsurkunden |

| |

1893 |

Erste Eingemeindung von

Zürcher Vororten zur Stadt: Aussersihl, Enge, Fluntern, Hirslanden, Hottingen,

Industriequartier (Aussersihl), Leimbach (Enge), Oberstrass, Riesbach,

Unterstrass, Wiedikon, Wollsihofen und Wipkingen. |

| |

1893 |

Eröffnung Bahnpostbüro

Zürich. |

| |

1896 |

Die Poststelle Oberstrass

bezieht den neuen Standort (-1932) an der Bolleystrasse 1.

Die neue Bezeichnung lautet: "Post Zürich 13 Oberstrass". |

|

1897 |

Pakete bis 5 kg ohne

Wertangabe und ohne Nachnahme werden postintern nicht mehr einzeln registriert

und übergeben sondern summarisch registriert (Kartierung). |

|

1898 |

Aufhebung oder

Einschränkung des sonntäglichen Bahnpostdienstes auf Nebenlinien |

|

1898 |

Aufhebung der

sonntäglichen Briefvertragung in vielen Ortschaften der Schweiz |

| |

1898 |

Umzug der Hauptpost in das

fünfte Zürcher Posthaus, der heutigen Fraumünsterpost. Die Fraumünsterpost blieb

bis 1930 Hauptpost von Zürich. Anschliessend blieb sie bis heute als

Stadtfiliale erhalten. |

| |

1898 |

Ab 1. April 1898 wurde die

Zustellung für das Stadtgebiet zentral von der Zürcher Hauptpost aus

organisiert, der die bislang dezentralisierten Briefträger neu zugewiesen

werden. Die Paketträger verbleiben an den jeweiligen Aussenstellen. |

| |

1898 |

Brand

in der Zürcher Telefonzentrale an der Bahnhofstrasse am 2. April 1898. |

| |

1898 |

Umzug des Postbüros

Limmatquai an den Predigerplatz (spätere Post Mühlegasse). |

|

1899 |

Probehalber wird die

Paketvertragung an Sonn- und Feiertagen bei den grösseren Poststellen (Bureaux

I. und II. Klasse) eingestellt. |

| |

1899 |

Das Transitbüro wechselt

den Standort von der Beatengasse an die Seidengasse. |

| |

1899 |

Eröffnung der Poststelle

Selnau. |

| |

1899 |

In Zürich wird die erste

Haus-Rohrpostanlage in der Schweiz in Betrieb genommen. |

|

1900 |

Die ersten Sondermarken

der Schweiz erscheinen am 2. Juli 1900, anlässlich des Jubiläums 25 Jahre

Inkraftsetzung des allgemeinen Postvertrages. Die Marken stiessen bei den Kunden

nicht auf das erwartete Interesse. |

|

1900 |

Jeder Wehrmann verschickt

im Durchschnitt 6 Karten pro Tag. |

| |

1900 |

In der Stadt Zürich wird

die sechsmal tägliche Postzustellung eingeführt. Das heisst jeder Bote stellt

sechs mal am Tag in seinem Botenbezirk Sendungen zu. Wo bereits vorhanden,

dürfen die Boten das Tram benützen. |

| |

1900 |

In den Jahren 1850 bis

1900 wuchs das Zürcher Poststellennetz um weitere 13 Postbüros an und erreichte

somit einen Stand von total 27 Poststellen. |

|

1902 |

Die Paketzustellung an

Sonn- und Feiertagen wird eingestellt. |

|

1903 |

Der Postanweisungsdienst

erfährt starke Vereinfachungen |

|

1903 |

Einschränkung des

Schalterdienstes an Sonn- und Feiertagen auf drei Stunden vormittags. Anstelle

der bisherigen zwei Stunden am Vormittag und zwei Stunden am Nachmittag. |

|

1903 |

Einführung motorisierte

Fahrzeuge für den Posttransport |

| |

1904 |

Erster Motorfourgon der

Post in Zürich |

|

1904 |

Die ersten öffentlichen

Sprechstellen (Kassierstationen) entstehen |

|

1904 |

Neu werden auch Pakete

über 5 kg ohne Wertangabe und ohne Nachnahme postintern nicht mehr einzeln

registriert und übergeben sondern summarisch registriert (Kartierung). |

|

1905 |

Aufhebung der zweiten

Vorweisung bei Briefnachnahmen und Einzugsaufträgen |

| |

1905 |

Die Poststelle am

Kreuzplatz (Neumünsterpost) übersiedelt im Frühjahr von ihrem bisherigen

Standort am Kreuzplatz in das neu erstellte Wohnhaus an der Apollostrasse 2 /

Forchstrasse.

In diesem Wohnhaus war später nach dem Auszug der Post der Lebensmittelverein

und heute der Denner Discount eingemietet. |

|

1906 |

Am 6. Kongress des

Weltpostvereins wird die Einführung eines international gültigen Antwortscheines

beschlossen und am 1. Oktober 1907 als Rom-Muster realisiert. |

|

1906 |

Einführung des

Zahlungsverkehrs bei der Post |

|

1907 |

In Bern entsteht das

Postmuseum. |

|

1908 |

Pakete benötigen keine

zusätzlichen Anhängeetiketten mehr. Auf diese Art und Weise lassen sich jährlich

mehrere Millionen von Etiketten eingespart. |

|

1909 |

Gründung des

Bundesfeierkomitees am 16. Dezember 1909 in Bern. Der Verkauf der ersten

Bildpostkarten mit Wertzeicheneindruck, aus Anlass der schweizerischen

Nationalfeiertages, erfolgte ab 1910 bis 1937. |

|

1909 |

Alle Dienstabteilungen der

Bundesverwaltung müssen ihre Postsendungen beim Postbüro Bern 3 Bundeshaus

aufgeben. Das Personal dieses Postbüros frankierte die Sendungen und stellte

sodann monatliche Rechnungen für die einzelnen Abteilungen aus. Dieses System

blieb übrigens bis 1918 bestehen. |

|

1910 |

Ein Brief von Chiasso nach

Basel kostete 10 Rappen; gleichviel wie 1 kg Kartoffeln. |

| |

1910 |

Die Kreispostdirektion

sucht auf das Frühjahr 1911 im untern nordwestlichen Teil (Sihlfeld) des dritten

Stadtkreises geeignete Erdgeschossräumlichkeiten für Unterbringung einer neu zu

errichtenden Post- und Telegraphenaufgabestelle. Infolge der regen Bautätigkeit

längs der Badenerstrasse und im oberen Hardgebiet ist diese Massnahme zur

Notwendigkeit geworden. |

| |

1910 |

Die Gründung privater

Eilboten-Institute in Zürich, welche aus dieser Einrichtung ein eigentliches

Gewerbe machen, veranlasste die Kreispostdirektion, allgemein bekannt zu geben,

dass es auf Grund des Postgesetzes diesen Eilboten verboten ist, verschlossene

Briefe, Postkarten und überhaupt verschlossene Sendungen aller Art, welche das

Gewicht von 5 Kilogramm nicht übersteigen, zu befördern. Übertretungen werden

mit Geldbussen bis auf 2000 Franken (Bereits im Jahre 1910 !) bestraft. |

| |

1910 |

Hr. Richard Frei, Inhaber

des Pressbureau Richard Frei & Cie., hat das Unternehmen "Zürcher

Telephonanzeiger" an Hrn. Redakteur Ludwig Kaul in Zollikon verkauft. Hr.

Richard Frei besorgt aber wie bisher die redaktionelle Leitung des sich bereits

grosser Beliebtheit erfreuenden Telefonbuches. |

| |

1910 |

Vom 1. April an werden die

Postschalter an Samstagen und Tagen vor staatlich anerkannten Feiertagen, statt

erst um 8 Uhr (20 Uhr), schon um 7 Uhr (19 Uhr) geschlossen, was im Interesse

der geplagten Spediteure und Postangestellten nur zu begrüssen ist. |

| |

1910 |

Die Pöstler, dieses

vielbeschäftigte Völklein hatten am Sonntag den 5. Juni 1910 auch einmal einen

richtigen Freudentag. Schon sei langer Zeit sind unter den Angestellten der

eidgenössischen Post, Telegraph- und Zollverwaltung Postgesangsvereine gegründet

worden und es galt nun einmal einen gemeinsamen Schweizerischen Postsängertag zu

veranstalten. Diese Aufgabe hatte der Männerchor der Postangestellten von Zürich

übernommen. An diesem Anlass wurden um die 500 Sänger gezählt. |

| |

1910 |

Dieser Tage sind die neuen

Telephon-Verbindungen Zürich-Lugano II und Zürich-Altdorf in Betrieb gesetzt

worden. ferner sind die österreichischen Städte Bludenz (Vorarlberg) und Bozen

(seinerzeit noch Tirol) in den Verkehrsbereich der Telephonzentrale Zürich

einbezogen worden. Die Taxe für ein Gespräch von drei Minuten Dauer beträgt für

Zürich-Bludenz Fr.1.25, für Zürich-Bozen Fr. 2.40. |

| |

1910

Juli |

Als Postbureauchef in

Zürich ist Hr. August Steiner von Dürrenäsch (Kanton Aargau), Postkommis in

Zürich, gewählt worden.

Der Bundesrat hat als Postkommis in Zürich Hrn. Francesco Ferrari von Vaglio

(Tessin) ernannt. Dass der Bundesrat mit solchen Wahlen behelligt wird, ist ein

Zopf, der endlich einmal abgeschnitten werden soll. |

| |

1910

Sept |

Der Bau des neuen Postgebäudes in

Unterstrass, welches zwischen dem alten Gebäude und dem Gasthof "zur Sonne" zu

stehen kommt, ist in Angriff genommen worden. |

|

1911 |

Mit 1. Januar 1911 treten

in unserem Postverkehr eine grosse Anzahl Neuerungen ein, welche durch ein neues

eidgenössisches Postgesetz geregelt sind. Für Geschäfts- und Privatleute ist es

von Bedeutung, die teilweise recht einschneidenden Änderungen sofort kennen zu

lernen, und deshalb mag ihnen ein von einem beamten der Oberpostdirektion

verfasstes Büchlein, welches über die neue Postordnung kurz und zuverlässig

orientiert, sehr willkommen sein. Dasselbe ist eben beim Art. Institut Orell

Füssli in Zürich erschienen und wird gegen Einsendung von 30 Rappen an jeden Ort

der Schweiz franko gesandt. |

|

1911 |

Erste Tests und

anschliessende Einführung von Markenautomaten aus Deutschland. |

|

1911 |

Der Schalterdienst an

Samstagen wird von 20 Uhr neu auf 19 Uhr vorverlegt.

An Sonntagen wird der Schalterdienst auf zwei Stunden am Vormittag beschränkt. |

|

1911 |

Streichung der

Briefzustellung, Botendienste und Kastenleerungen am Sonntagnachmittag |

|

1912 |

Gründung der Stiftung "Pro

Juventute". Bereits im Dezember erscheinen die ersten Vorläufer der heute

bekannten Marken. Diese ersten Spendemarken waren noch ohne Frankaturwert. |

|

1912 |

Sackflaggen werden

endgültig im Sendungswechsel eingeführt |

|

1912 |

Einführung der ersten

Stempelmaschinen |

|

1913 |

Die ersten Eisenbahnmarken

der Schweiz werden per 1. März 1913 von der SBB als Frankaturmarken für eigens

transportiere Güter eingeführt. |

|

1913 |

Erstmals werden Postsachen

per Flugzeug transportiert |

|

1913 |

Die Post erwirtschaftete

mit einer Million Franken den kleinsten Betriebsgewinn seit 1892. Dieser Umstand

wurde durch mehrere Faktoren verursacht. So eröffnete die Post seit dem Jahre

1900 pro Jahr etwa 65 neue Poststellen. Ebenso wurde in grösseren Ortschaften

die Briefpost fünf- bis sechsmal am Tag, die Paketpost viermal am Tag,

zugestellt. Sogar in kleinen "unbedeutenden" Orten leistete sich die Post den

Luxus die Briefpost täglich viermal zustellen zu lassen. |

|

1913 |

Der Personalbestand

beträgt mittlerweile 16'758 Mitarbeiter (1900 noch 10'157) |

|

1913 |

Ausgabe der ersten Pro

Juventute Briefmarke mit Taxwert und Zuschlag (5+5 Rappen) |

| |

1913 |

Erfolgreicher Versuch mit

elektrischen Zustellfahrzeugen im Paketpostdienst in Zürich. |

| |

1913 |

In der Weihnachts- /

Jahresschlusszeit (20.-31. Dezember 1913) wurden durch die städtischen Postbüros

190'784 Pakete angenommen und 131'062 Pakete auf Stadtgebiet zugestellt. Die

Einnahmen beliefen sich dabei im gesamten Monat Dezember auf 638'978 Franken. |

|

1914 |

Drucksachen, Warenmuster

und Postkarten werden bei der Ankunft nicht mehr gestempelt |

|

1914 |

Reduktion der

sonntäglichen Schalteröffnung auf eine Stunde vormittags |

|

1914 |

Anpassung der

sonntäglichen Kastenleerungen. Eine Leerung bei kleinen und mittleren Stellen.

Bei grossen Dienststellen eine Leerung nachmittags oder abends. |

|

1914 |

Einstellung der Zustellung

von Drucksachen und Warenmuster am Sonntag |

| |

1914 |

In der Weihnachts- /

Jahresschlusszeit (20.-31. Dezember 1914) wurden durch die städtischen Postbüros

153'983 Pakete angenommen und 103'101 Pakete auf Stadtgebiet zugestellt. Die

Einnahmen beliefen sich dabei im gesamten Monat Dezember auf 488'723 Franken. |

|

1915 |

Erweiterung der

Postprodukte durch die Drucksachen ohne Adresse |

|

1915 |

Seit 1915 erscheinen

jeweils regelmässig im Dezember die "Pro Juventute" Marken |

| |

1915 |

In der Stadt Zürich, mit

Ausnahme der an der Peripherie liegenden Gebiete, werden die Briefschaften seit

1. April wieder viermal ausgetragen. Die Briefkastenleerungen finden jetzt in

dichter bevölkerten Quartieren wieder achtmal täglich statt, je mit direktem

Anschluss auf die Briefträgerabgänge und die wichtigsten Zugsgruppen. Vom 1. Mai

an werden die Postverbindungen nach auswärts durch Einrichtung vermehrter

Bahnpostkurse wiederum erhebliche Verbesserung erfahren. Quelle: Zürcher

Wochenchronik 24. April 1915

|

| |

1915 |

In der Weihnachts- /

Jahresschlusszeit (20.-31. Dezember 1915) wurden durch die städtischen Postbüros

201'948 Pakete angenommen und 127'662 Pakete auf Stadtgebiet zugestellt. Die

Einnahmen beliefen sich dabei im gesamten Monat Dezember auf 611'357 Franken. |

| |

1916 |

Seit dem Bestehen des

Postcheckdienstes ist der 30. Dezember 1916 zum Tage des höchsten Verkehrs in

den stadtzürcherischen Büros geworden. Es wurden an diesem Tage 849 Checks im

Betrage von 1'341'561 Franken einbezahlt. (Quelle: Zürcher

Wochen-Chronik vom 6. Januar 1917)

|

| |

1916 |

In der Weihnachts- /

Jahresschlusszeit (20.-31. Dezember 1916) wurden durch die städtischen Postbüros

191'943 Pakete angenommen und 129'458 Pakete auf Stadtgebiet zugestellt. Die

Einnahmen beliefen sich dabei im gesamten Monat Dezember auf 633'858 Franken. |

|

1917 |

Vom 20. Februar 1917 an

haben die Schweizerischen Poststellen abends um 7 Uhr Bureauschluss. Mittags

werden die Schalter von 12 bis 1 Uhr geschlossen. |

| |

1917 |

Im Zürcher Quartier

Hottingen wird die erste halbautomatische Telefonzentrale der Schweiz

in Betrieb genommen. |

|

1918 |

Am 25. Juli1918 werden die

ersten Marken mit dem Aufdruck "Industrielle Kriegswirtschaft" für

Dienstsendungen verwendet. |

|

1919 |

Erste provisorische

Schweizer Flugpostmarke mit einem Taxwert von 50 Rappen |

|

1919 |

Eröffnung der ersten

Flugpostlinie in der Schweiz Zürich-Bern-Lausanne am 30. April 1919 |

|

1919 |

Kurierdienst mit

Militärflugzeugen zwischen Bern und Dübendorf. Einstellung ebenfalls 1919. |

|

1919 |

Einführung des acht

Stunden Tages bei der Post per 1. August 1919 |

|

1920 |

Der Sitz des 1919

gegründeten Völkerbundes übersiedelt nach Genf.

Erste Wünsche nach Dienstmarken für die internationalen Organisationen werden

geäussert.

Eine erste Realisierung findet 1923 statt. |

|

1920 |

Internationale Anerkennung

der Frankiermaschine als Frankiermethode, anlässlich der Weltpostkonferenz im

spanischen Madrid |

|

1920 |

Aus Telefon, Telegraph und

Post entsteht die PTT unter gemeinsamer Leitung |

|

1920 |

Zusammenlegung der

Eilzustellung mit der Telegrammzustellung.

Vermehrt wurden Fahrräder, Elektromobile und Kleinautomobile eingesetzt. |

|

1920 |

Die sonntägliche

Briefzustellung wird per Ende Jahr in 2010 Orten eingestellt. |

|

1921 |

Die bisherigen

Flugpostmarken 50 Rappen und 30 Rappen verschwinden wieder und bleiben noch bis

zum 1. März 1923 gültig |

|

1921 |

Kongress des

Weltpostvereins in Madrid. Unter anderem werden die Einschränkungen für

Wohltätigkeitsmarken aufgehoben. Dies hat auch für die Schweiz und ihre "Pro

Juventute" Marken Auswirkungen. Bislang durften diese Marken im Auslandverkehr

nämlich nur für Sendungen nach Bayern, Dänemark, Italien, Portugal, Russland und

Ungarn verwendet werden. |

|

1921 - 1924 |

Zurückstufung von über 100

kleineren Filial- und Landpostämtern zu Bureaux |

| |

1922 |

Im Zürcher Quartier

Hottingen wird die erste vollautomatische Telefonzentrale der Schweiz

in Betrieb genommen. |

|

1922 |

Erste internationale

Fluglinie der Schweiz mit Luftpost von Genf - Zürich - Nürnburg. |

|

1922 |

Bis Ende Jahr wird in

weiteren 800 Orten die sonntägliche Briefzustellung eingestellt |

|

1922 |

Das erste Postauto fährt

über den Gotthardpass. |

|

1923 |

Für die internationalen

Dienststellen in Genf werden "Überdruckmarken" eingeführt.

Schweizer Wertzeichen werden mit einem zusätzlichen Aufdruck versehen und sind

sodann nur noch für diese Dienststellen verwendbar. |

|

1923 |

Am 1. März 1923 verlieren

die bisherigen, provisorischen Flugpostmarken ihre Gültigkeit. Gleichzeitig

erscheinen die ersten Exemplare der definitiven Ausgabe. |

|

1923 |

Die Postverwaltung verfügt

per 28. November 1923 die Gestattung von Frankiermaschinen |

|

1924 |

Die Sonntagszustellung

wird im Herbst 1924 definitiv aufgehoben |

|

1924 |

Aus Anlass des 50jährigen

Bestehens des Weltpostvereins werden kurzfristig zwei Sondermarken 20 Rappen

(rot; gedruckt bei der Landestopographie Bern) und 30 Rappen (blau; gedruckt von

Orell Füssli Zürich) herausgebracht. |

| |

1924 |

Der Radiosender Zürich

nimmt seinen Betrieb auf |

|

1925 |

Internationaler

Antwortschein

Ablösung des bisherigen Rom-Musters durch das Stockholmer-Muster |

|

1925 |

In der Schweiz hängen

bereits 11'043 gelbe Postbriefkästen (einer pro 355 Einwohner). |

|

1929 |

Internationaler

Antwortschein

Ablösung des bisherigen Stockholmer-Musters durch das Londoner-Muster |

|

1930 |

In der Schweiz sind

bereits 765 Marken- und 671 Postkartenautomaten in Betrieb. |

| |

1930 |

Eröffnung der Sihlpost |

|

1931 |

Erste amtliche

Postbeförderung per Rakete in Österreich am 9. September 1931 |

| |

1931 |

Eröffnung einer zweiten

Postfiliale im Quartier Fluntern (heutige Poststelle Zürichberg).

Der Standort befand sind damals an der Toblerstrasse 73 wo heute die Migros ist.

|

|

1932 |

Abrüstungskonferenz in

Genf. Ausgabe einer Schweizer Sondermarke durch Géo Fustier (Genf) die bei

Courvoisier in La Chaux-de-Fonds gedruckt wurde. |

|

1932 |

Brand in der Hauptpost

Bern am Bollwerk am 1. Mai 1932. Unter anderem wurde auch das Telegrammarchiv

ein Opfer der Flammen. Einzelne Telegrammen die nicht verbrannten, liess der

Wind durch die halbe Stadt flattern. Wo sie dann von Sammlern und Kindern gerne

aufgehoben und behändigt wurden. |

| |

1932 |

Die Poststelle Oberstrass

bezieht den noch heute aktuellen Standort im Rigihof an der Universitätsstrasse

101. |

| |

1934 |

Zweite Eingemeindung von

Zürcher Vororten zur Stadt: Affoltern, Albisrieden, Altstetten, Höngg, Oerlikon,

Seebach, Schwamendingen und Witikon. |

|

1936 |

Erster internationaler

Flug mit Postrakete am 2. Juli 1936 zwischen den beiden Städten Reynosa (Mexiko)

und McAllen (USA) |

|

1937 |

Das erste

Automobilpostbüro wird am 12. März 1937 am Automobilsalon in Genf in Betrieb genommen.

In der Deutschschweiz am 3. April 1937 anlässlich der Mustermesse Basel. |

|

1938 |

Die

Bundesfeier-Zuschlagsmarken lösen die bisherigen Bildpostkarten ab |

|

1939 |

Postbriefkästen und

Wertzeichenautomaten werden einheitlich und postgelb |

|

1941 |

Beim Eisenbahnunglück von

Kiesen verunglücken viele Passagiere und grosse Mengen von Postgut wird

vernichtet oder beschädigt. |

|

1944 |

Beim einem erneuten

Eisenbahnunglück, dieses mal in Wädenswil, verunglücken wiederum Passagiere und

grosse Mengen von Postgut wird vernichtet oder beschädigt. |

| |

1944 |

Die Neumünsterpost bezieht

neue Räumlichkeiten an der Forchstrasse 18. |

| |

1945 |

2. Juli 1945 Das Postamt

Heuried bezieht neuen Standort an der Birmensdorferstrasse 379. |

|

1947 |

Ausserkraftsetzung

bisheriger Dienstmarken der Société des Nations per 13. März 1947.

Schon bald erscheinen die ersten Dienstmarken der Nachfolgeorganisation

UNO. |

| |

1948 |

Eröffnung der Poststelle

8058 Zürich Flughafen am 14. Juni 1948. |

| |

1948 |

Eröffnung der Poststelle

8056 Zürich Wehntalerstrasse am 6. September 1948. |

|

1949 |

Das PTT-Museum entsteht

aus dem bisherigen Postmuseum |

| |

1949 |

Umzug des Postbüros

Predigerplatz am 1. April 1949 an die Mühlegasse. |

| |

1949 |

Eröffnung der Poststelle

8057 Zürich Hirschwiesen am 22. August 1949. |

|

1950 |

Der erste Auto-Briefkasten

wird montiert |

|

1950 |

Ein Brief von Chiasso nach

Basel kostete wieder 20 Rappen; gleichviel wie 0.5 kg Kartoffeln. |

| |

1950 |

Zwischen den Jahren 1900

und 1950 wuchs das Zürcher Poststellennetz um weitere 9 Filialen an. Somit gab

es nun in Zürich total 36 Poststellen. |

|

1951 |

Erste Konzession für

Fernsehempfang wird ausgestellt |

|

1952 |

Die

Bundesfeier-Zuschlagsmarken heissen fortan "Pro Patria" Marken |

| |

1952 |

Die Post bereitet am

Toblerplatz den Bau einer neuen Poststelle vor (8044 Zürich) vor:

Zu diesem Zweck kauft sie die alten Kueser-Häuser an der Toblerstrasse 76. |

| |

1954 |

Eröffnung der Poststelle

8059 Zürich Rieterplatz am 1. November 1954. |

|

1955 |

Die letzten Flugpostmarken

werden am 31. Dezember 1955 ausser Kurs gesetzt |

|

1958 |

Beim Eisenbahnunglück von

Lalden verunglücken viele Passagiere und grosse Mengen von Postgut wird

vernichtet oder beschädigt. |

| |

1959 |

Eröffnung der Poststelle

8044 Zürich im Neubau an der Toblerstrasse 76.

Gleichzeitig wird der alte Standort an der Toblerstrasse 73 aufgehoben. |

| |

1959-

1965 |

Bauarbeiten für das neue

Post- und Telefongebäude mit Garage in der Burgwies an der Forchstrasse 261. Das

Postgebäude wurde zweigeschossig erstellt und das Telefongebäude viergeschossig. |

| |

1960 |

Eröffnung der Poststelle

8061 Zürich Hirzenbach am 23. Mai 1960. |

| |

1960 |

Eröffnung der Poststelle

8060 Zürich Kalchbühl am 16. Dezember 1960. |

|

1961 |

Erste offizielle

Raketenpost in der Schweiz |

|

1961 |

Letzte Pferdepost wird in

Avers (GR) eingestellt |

|

1962 |

Ein neues

Nachnahmeverfahren wird eingeführt |

| |

1962 |

Eröffnung der Poststelle

8062 Zürich Waldgarten am 8. Oktober 1962. |

| |

1963 |

Am 1. April 1963 bezieht

das Postamt Zürich Heuried neue Räumlichkeiten an der Birmensdorferstrasse 419. |

|

1964 |

Einführung der

Postleitzahlen in der Schweiz

Originalfernsehbeitrag vom 10.

Juni 1964 im Schweizer Fernsehen "Antenne"

|

|

1964 |

Eröffnung des ersten

modernen Postzentrums der Schweiz in Lausanne. |

|

1965 |

Internationaler

Antwortschein

Ablösung des bisherigen Londoner-Musters durch das Wiener-Muster |

| |

1965 |

Wegen Kapazitätsengpässen

an freien Postfächern erhalten fünf der 42 Stadt-Postämter (Zürich 32, 34, 47,

50 und 52) mobile Postfachanlagen mit je 78 Fächern. In absehbarer Zeit sollen

weitere Filialen damit ausgerüstet werden (Zürich 28, 30, 37, 38 und 45). |

|

1967 |

Inbetriebnahme der ersten

Elektronischen Rechenzentrums und Aufhebung der Lochkarten. |

|

1968 |

Inbetriebnahme der ersten

automatischen Briefsortieranlage in der Berner Schanzenpost. |

| |

1969 |

Brand in

der Zürcher Telefonzentrale Hottingen am 22. Februar 1969. |

| |

1972 |

Eröffnung

Selbstbedienungs-Poststelle 8045 Zürich Friesenberg im 11. Februar 1972 |

| |

1973 |

Eröffnung

der Poststelle 8063 Zürich Triemlispital am 15. August 1973 |

|

1974 |

Internationaler

Antwortschein

Ablösung des bisherigen Wiener-Musters durch das Lausanner-Muster |

| |

1974 |

Eröffnung

Selbstbedienungs-Poststelle 8052 Zürich Birchhof am 11. November 1974 |

| |

1976 |

Eröffnung

der Poststelle 8064 Zürich Grünau am 17. Mai 1976 |

|

1978 |

Die ersten fünf Postomaten

werden in Betrieb genommen |

| |

1978 |

Eröffnung

der Poststelle 8065 Zürich TMC (Textil-Mode-Center) am 2. August 1978. |

|

1978 |

Inbetriebnahme des ersten

Natels (Autotelefon) |

|

1979 |

Der Schnellpostdienst EMS

entsteht |

| |

1984 |

Eröffnung der Poststelle

8091 Zürich Universitätsspital (Rämistrasse 100) am 4. Juni 1984. |

|

1984 |

Einführung des

garantierten Postcheques. |

| |

1985 |

Das Paketzentrum

Zürich-Mülligen nimmt seinen Betrieb auf. |

| |

1985 |

Eröffnung der Poststelle

8010 Zürich-Mülligen Annahme am 29. Mai 1985 |

|

1986 |

Es stehen mittlerweile 600

Bahnpostwagen im Einsatz. |

|

1989 |

Wiedereinführung der

Verzinsung von Postkontiguthaben |

| |

1991 |

Am 23. März 1991 schliesst

das Postamt 8032 Zürich Neumünster seine Schalter am bisherigen Standort an der

Forchstrasse 18 und bezieht ein

Provisorium an der Merkurstrasse 8. Der Bau an

der Forchstrasse wird abgerissen. |

|

1991 |

Lancierung der Postcard |

|

1992 |

Erweiterung der

Finanzdienstleitungen durch das Bundesfestgeld. |

|

1992 |

Erweiterung der

Finanzdienstleitungen durch die Herausgabe von Kreditkarten. |

|

1993 |

Erweiterung der

Finanzdienstleitungen durch das Jugend- und Ausbildungskonto, Railcard. |

| |

1994 |

Der Neubau der

Neumünsterpost wird an der Forchstrasse 8 bezogen. |

|

1994 |

Erweiterung der

Finanzdienstleitungen durch den Postcard-Railpass. |

| |

1995 |

Eröffnung

der temporären Poststelle 8079 Zürich Messe am 15. Januar 1995. |

|

1996 |

Erweiterung der

Finanzdienstleitungen durch Postphone. |

|

1997 |

Am 31. Dezember 1997 wird

die altehrwürdige PTT aufgelöst und in die beiden Bundesbetriebe "Swisscom AG"

und "Die Schweizerische Post" überführt. |

|

1997 |

Aus dem Zahlungsverkehr

PTT resp. Zahlungsverkehr Post wird die Postfinance |

|

1997 |

Einführung der ersten

Finanzdienstleistungen (Gelbe Fonds) |

|

1998 |

Einführung der Gelben

Lebensversicherungen und des E-Bankings (Yellownet). |

| |

1998 |

Zwischen 1950 und 1998

entstanden in der Stadt Zürich weitere 10 Poststellen.

Das Poststellennetz der Stadt Zürich verfügt nun über 46 Poststellen. Zusätzlich

existieren zu diesem Zeitpunkt drei weitere Poststellen die unter Zürich laufen,

sich aber nicht auf Stadtgebiet befinden. Es sind dies 8058 Zürich-Flughafen,

8065 Zürich-Textilmodezentrum und 8010 Zürich-Mülligen. |

| |

1998 |

Eröffnung

der Poststelle 8066 Zürich Letzipark am 24. August 1998. |

| |

1998 |

Per 1. Dezember 1998

erhalten die Institute des ETH-Zentrums die Postleitzahl 8092 |

| |

1998 |

Per 1. Dezember 1998

erhalten die Institute des ETH-Hönggerberg die Postleitzahl 8093 |

| |

1999 |

Schliessung der Poststelle

8059 Zürich Rieterplatz am 2. Oktober 1999. |

|

2000 |

Einführung des

E-Depositokontos und erste gestickte Briefmarke |

|

2001 |

Eröffnung von Postcenters

mit PostFinance-Beratungszonen.

|

|

2001 |

Erste Briefmarke mit

Schokoladenduft. |

|

2001 |

Die Post stellt pro Tag

ca. 18 Millionen Briefe zu, mehr als 1850 in einem ganzen Jahr. |

| |

|

|

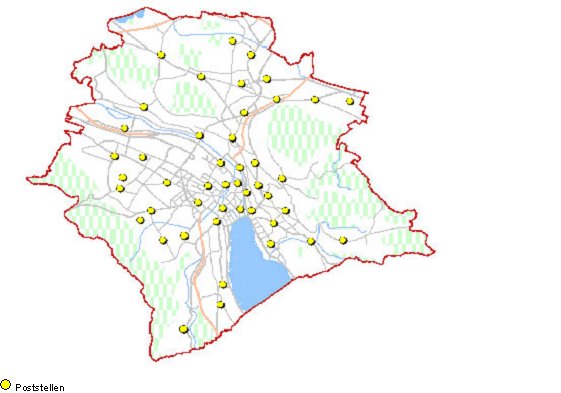

Abbildung |

|

|

Bildtext |

Das Poststellennetz in der Stadt Zürich im Jahre

2001 |

|

Bildquelle |

Medienmitteilung

der Schweizerischen Post, Bern |

| |

|

| |

2003 |

Schliessung der Poststelle

8062 Zürich Waldgarten am 31. Mai 2003. |

|

2003 |

Erweiterung der

Finanzdienstleistungen mit Hypotheken für Privatkunden |

| |

2003 |

Schliessung der Poststelle

8010 Zürich Mülligen Annahme am 31. Oktober 2003. |

|

2003 |

Erweiterung der

Finanzdienstleistungen mit Kreditprodukten für Kantone und Gemeinden. |

| |

2003 |

Schliessung der Poststelle

8025 Zürich Mühlegasse am 31. Dezember 2003. |

| |

2003 |

Schliessung der

Selbstbedienungs-Poststelle 8052 Zürich Birchhof am 31. Dezember 2003. |

| |

2003 |

Schliessung der

Poststelle 8061 Zürich Hirzenbach am 31. Dezember 2003. |

|

2004 |

Liberalisierung des

Paketmarktes in der Schweiz per 1. Januar 2004. |

| |

2004 |

Schliessung der Poststelle

8056 Zürich Wehntalerstrasse am 31. Januar 2004. |

| |

2004 |

Schliessung der Poststelle

8043 Zürich Freilager am 20. April 2004. |

|

2004 |

Erweiterung der

Finanzdienstleitungen mit Krediten für kleine und mittlere Unternehmen. |

| |

2004 |

Schliessung der Poststelle

8060 Zürich Kalchbühl am 24. Dezember 2004. |

| |

2005 |

Schliessung der Poststelle

8028 Zürich Fluntern am 28. Januar 2005 |

| |

2005 |

Schliessung der Poststelle

8029 Zürich Hirslanden am 28. Januar 2005 |

| |

2005 |

Schliessung der

Selbstbedienungs-Poststelle 8045 Zürich Friesenberg am 31. März 2005. |

| |

2005 |

Schliessung der Poststelle

8091 Zürich Universitätsspital am 29. April 2005. |

| |

2005 |

Schliessung der Poststelle

8030 Zürich Hottingen am 30. Juli 2005 |

| |

2005 |

Eröffnung der Postagentur

8030 Zürich Hottingen am 2. August 2005 in der Hottinger-Apotheke an der

Freiestrasse. |

| |

2005 |

Umbau der Rämipost im 1.

Quartal. Wiedereröffnung nach kurzer Bauzeit am gleichen Standort. Es wird kein

Zahlungsverkehr mehr angeboten. |

| |

2005 |

Die Poststelle 8064 Zürich

Grünau übersiedelt von der Meierwiesenstrasse 54 an die Bändlistrasse 29. Neu

ohne Zahlungsverkehr. |

|

2005 |

Der Poststellennetzumbau

2001-2005 wurde erfolgreich abgeschlossen. |

| |

2006 |

Schliessung der Poststelle

8039 Zürich Selnau am bisherigen Standort an der Brandschenkestrasse 25 am 31. Mai 2006. |

| |

2006 |

Eröffnung der Poststelle

8039 Zürich Selnau am neuen Standort Bleicherweg

am 1. Juni 2006. Es wird neu kein Zahlungsverkehr mehr angeboten. |

| |

2006 |

Schliessung der Poststelle 8055 Zürich

Heuried per 30. September 2006. |

| |

2007 |

Inbetriebnahme des Briefzentrums

Zürich-Mülligen. |

| |

2007 |

Schliessung der Poststelle

8023 Zürich Hauptbahnhof per Ende Jahr wegen Vorarbeiten zum neuen Bahnhof

Löwenstrasse. Keine Ersatzmöglichkeit gefunden. Es wird auf die nahe Sihlpost

umbasiert welche bei Bedarf die Schalter- und Postfachangebote ausbauen wird. |

| |

2008 |

Schliessung der neuen

sowie grossen Teilen der alten Sihlpost. Im Altbau der Sihlpost verbleibt nur

der Annahmebereich (Postschalter) sowie die Postfächer. |

| |

|

|

|

|

|

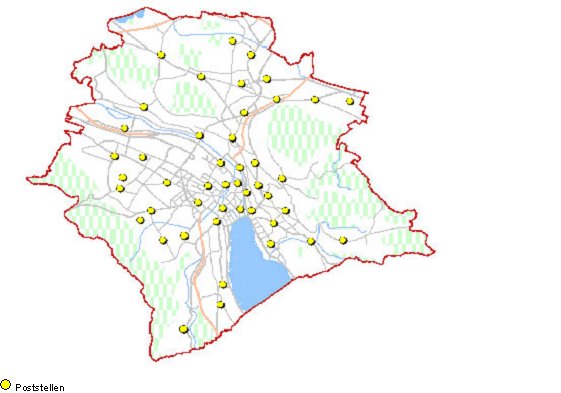

Abbildung |

|

|

Bildtext |

Eingang zur Rämipost mit wartenden Hunden im Jahre 1950

und die alte Rämipost an der

Rämistrasse auf einer Ansichtskarte um das Jahr 1900. |

|

Bildquelle |

Museum für Kommunikation, Bern |

| |

|

|

|

Links zum

Thema |

|

| |

|

Wir übernehmen keine Haftung

für die Inhalte auf den angegebenen Webseiten |